Грозненская аритмия. Нефтяное хозяйство Чечено-Ингушетии в годы Великой Отечественной войны

Второй в стране

До войны Грозненский нефтяной район занимал второе место в Советском Союзе по объему добычи (после Бакинского). Для централизации управления мощным производственным комплексом в 1937 году был основан Грозненский нефтекомбинат, объединивший добычные тресты «Октябрьнефть», «Старогрознефть», «Малгобекнефть» и «Горскнефть», геологоразведочный трест «Грознефтеразведка» и сразу 7 НПЗ – 4 в Грозном (2 нефтеперегонных, масло-абсорбционный газолиновый и парафиновый имени Ф.Э. Дзержинского) и по одному в Туапсе, Махачкале и Краснодаре.

Централизация дала эффект и в организации производства, и во внедрении новых технологий – так, в частности, на промысле Али-Юрт впервые в стране были успешно пробурены сверхглубокие разведочные скважины глубиной 2,5 тыс. м, а на Туапсинском НПЗ введена двухпечная крекинг-установка, которая могла использовать любой сорт мазута и раздельно перерабатывать легкое и тяжелое сырье. Грозненцам принадлежал и всесоюзный рекорд по бурению скважин – 6 тыс. м на 1 станко-месяц.

Монтаж-демонтаж

Обширное нефтяное хозяйство Грознефтекомбината эвакуировалось в два этапа. Первый демонтаж производился ввиду общего наступления немцев в ноябре по декабре 1941 года. После успеха советских войск под Москвой началось восстановление промыслов; в целом по итогам 1941 года было добыто более 3,4 млн тонн условного топлива (нефти и газа) – почти в три раза больше, чем в Башкирии.

Увы, алгоритм войны был суров к грозненцам – в августе 1942 года, когда фашистские войска приблизились к Малгобеку, где находились самые продуктивные промыслы, пришлось вновь демонтировать и эвакуировать оборудование и людей. Всего из строя были выведены 2,3 тыс. скважин (88% эксплуатационного фонда), включая 700 взорванных. Соответственно, за три месяца оккупации Малгобека немцам не смогли добыть ни одного грамма нефти.

К самому Грозному немцев не пропустили, хотя превентивные меры были приняты — пожарники Грознефтекомбината залили нефтью 28 км противотанковых рвов, пропитали ею 9 км соломенного вала, а также закачали воду в противотанковые рвы, сделав их совершенно непреодолимыми для бронетехники.

В целом из Грозненского нефтяного района было эвакуировано 4200 вагонов с оборудованием и материалами, главным образом, в Фергану (Узбекская ССР). Поблизости, в Коканде, где находилось управление треста «Калининнефть», разместился Грозненский нефтяной институт. Значительная часть предприятий Грознефтекомбината уехали в Башкирию — институт «Грознефтепроект» и НПЗ №85 — в Уфу, масло-абсорбционный газолиновый завод — в Ишимбай, контора бурения «Старогрознефти» — в Туймазы, авторемонтные мастерские — в Стерлитамак, машиностроительный завод «Красный молот», производивший, кроме нефтяного оборудования, минометы, мины, гранаты и бутылки с зажигательной жидкостью — в Благовещенск.

В октябре 1942 года Грозный подвергся массированным налетам вражеской авиации, в результате чего были повреждены сотни скважин, керосинопровод Грозный — Трудовая, резервуары, мастерские и инженерная инфраструктура. Несмотря на это, по итогам года было добыто 1,45 млн тонн нефти.

В феврале 1943 года, после завершения Северо-Кавказской стратегической наступательной операции и освобождения Малгобека, была возобновлена эксплуатация нефтепромыслов трестов «Октябрьнефть», «Малгобекнефть» и «Горскнефть», восстановлено ремонтно-механическое и энергетическое хозяйство, продолжено эксплуатационное и разведочное бурение на перспективных площадях (в частности, разработка нефтяного месторождения Бори-Су с использованием площадной закачки газа).

Операция «Чечевица»

1944 год принес еще одну трагедию, можно сказать, «рукотворную» — в январе была упразднена Чечено-Ингушская АССР, а в период с 23 февраля по 9 марта все чеченцы и ингуши, поголовно, в количестве от 500 тыс. до 650 тыс. человек в ходе были насильно переселены в Казахстан и Киргизию.

Обоснованием этой спецоперации было «пособничество фашистским захватчикам». На самом деле, уровень коллаборационизма в Чечено-Ингушетии ничем не отличался от показателей других регионов страны, подвергшихся немецкой оккупации.

По итогам депортации, производившейся в зимнее время в совершенно неподготовленные места (зачастую, в голую заснеженную степь), погибло от 120 до 150 тыс. человек.

Помимо глубоко преступного характера этой депортации, выселение коренных жителей Чечено-Ингушетии с их исконной земли нанесло огромный ущерб экономике региона, включая нефтегазовое хозяйство, и без того дезорганизованного войной, эвакуациями, бомбежками и частичной оккупацией. В частности, острый кадровый голод, характерный для всей тыловой экономики, в Грознефтекомбинате усилился до крайней степени. Соответственно, добыча нефти и газа в потенциально очень богатом районе продолжала снижаться.

Падение добычи было остановлено только в июле 1945 года, когда на Ташкалинском участке (Старогрозненский район) было открыто крупное месторождение с извлекаемыми запасами 11,5 млн тонн нефти. Сразу же в составе треста «Старогрознефть» был создан новый промысел, а затем образован трест «Ташкаланефть», который уже в 1948 году дал половину всей грозненской нефти.

Всего за годы войны Грознефтекомбинат добыл около 5,5 млн тонн, что сравнимо с объемом добычи в Башкирии («второй Баку»).

Герои трудового фронта

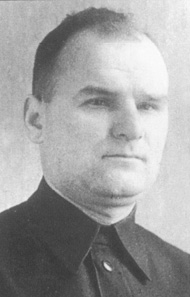

Виктор Федоров (1912–1990) как профессиональный нефтяник высокого класса сформировался в Грозном, где он трудился двадцать лет, начиная с четырнадцатилетнего возраста. Здесь Федоров начал работать учеником слесаря на нефтепромысле, затем получил высшее образование в нефтяном институте, защитил кандидатскую диссертацию, в 1938 году возглавил отраслевой НИИ, а спустя три года стал начальником Грозненского нефтекомбината. За ударную работу в тяжелейших условиях военного времени Виктор Степанович был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Сразу после войны Федорова перевели в центральный аппарат отрасли, где в 1954 году он занял ключевую позицию первого заместителя министра нефтяной промышленности СССР. В 1958 году Виктор Степанович был назначен председателем Государственного комитета СССР по химии, а в 1964-м – руководителем Госкомитета (впоследствии – министерства) нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

Федоров поставил абсолютный рекорд по длительности руководства отраслью – 27 лет! За этот период советская нефтепереработка совершила качественный рывок и по масштабу, и по технологическому уровню, и по ассортименту и качеству продукции. В частности, объем переработки нефти вырос в десять раз – до 472 млн тонн по итогам 1985 года (второе место в мире после США). Заслуги Федорова перед страной были отмечены двумя Государственными премиями СССР, пятью орденами Ленина (!) и рядом других госнаград.

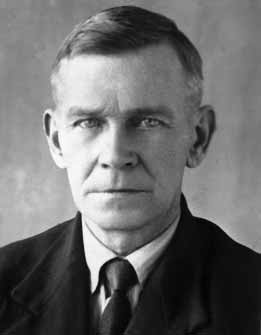

Аркадий Цатуров (1905 — 1977) родился в Баку. В 1929 году окончил Азербайджанский нефтяной институт имени М.А. Азизбекова, после чего работал в объединении «Азнефть» коллектором геологоразведочного бюро, инженером-геологом, помощником старшего геолога промысла Шубаны, старшим геологом промыслов Остров Артема, Кергез и Пута, главным геологом трестов «Молотовнефть» (промыслы Локбатан, Пута и Шабаны), «Кергезнефть» и «Карадагнефть».

С 1942 года – главный геолог Грознефтекомбината. С 1962 года — главный специалист Госкомнефтедобычи, с 1965 года — заместитель начальника — главный геолог Управления по добыче нефти в юго-западных районах Миннефтепрома СССР, с 1970 года — заведующий сектором Института геологии и разработки горючих ископаемых.

Доктор геолого-минералогических наук, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Почетный нефтяник, лауреат Сталинской премии (1949). Награжден орденом Ленина и рядом медалей.

Владимир Тилюпо (1906 – 1975) родился в Грозном в семье служащего; окончил среднюю школу, Грозненский нефтяной техникум и Грозненский нефтяной институт (в 1930 году, квалификация – «инженера по горно-нефтяному делу»). С 1927 года работал в геологической службе объединения «Грознефть» коллектором, прорабом, помощником геолога, начальником геологоразведочной партии, геологом по интерпретации.

С 1937 года – старший геолог, заместитель главного геолога, старший геолог конторы глубокого бурения треста «Грознефтеразведка». В 1942 — 1943 годах находился в эвакуации, работал в тресте «Бугурусланнефть» (Оренбургская область) участковым геологом и главным геологом конторы бурения. С января 1944 года – главный геолог – заместитель управляющего трестом «Грознефтеразведка». С 1963 года – главный геолог производственного объединения «Грознефть». С 1964 года — член Центральной комиссии по разработке нефтяных месторождений СССР.

Лауреат Сталинской премии (1949). Награжден орденом «Знак Почета» и рядом медалей.

Григорий Волчек

Дополнительная информация

- Источник: Нефтянка

Идет загрузка следующего нового материала

Это был последний самый новый материал в разделе "Upstream"

Материалов нет